Rojitas, el dueño del corazón de la mitad más uno del país

El baúl de los recuerdos. Ángel Clemente Rojas conquistó a los hinchas de Boca en un abrir y cerrar de ojos. Con habilidad y picardía se transformó en ídolo de varias generaciones.

Eran tiempos en los que Boca profesaba un fervoroso culto a su tradicional garra. Se aplaudía ese estilo de fervor, pierna fuerte y determinación para dejar la vida en la disputa de cada pelota. De pronto, de la nada, irrumpió en escena un pibe que jugaba a otra cosa. Habilidoso, pícaro, flaquito y de apariencia frágil, Ángel Clemente Rojas cautivó a los hinchas con un repertorio totalmente diferente. Desde su debut y para siempre fue Rojitas, el dueño del corazón de la mitad más uno del país.

“Pibe, ¿saliste con los botines enjabonados?”. El reto de Ernesto Grillo sacudió al muchacho de 18 años que acababa de desembarcar en la Primera de Boca. Lo despertó del sueño hecho realidad que estaba viviendo. Y lo hizo de tal manera que lo llevó a convertirse en la figura del equipo que ese 19 de mayo de 1963 goleó 3-0 a Vélez en La Bombonera. Aunque los tres goles los marcó El Loco Oreste Osmar Corbatta, en todos tuvo influencia Rojas, que no tardó en pasar a ser Rojitas.

El técnico José D´Amico no estaba seguro de incluirlo en la formación inicial porque la cancha estaba muy embarrada. No lo veían haciendo pie en un terreno tan pesado. También dudaba Adolfo Pedernera, la gloria de River que había llegado a la Ribera como director de la Escuela de Fútbol, un pomposo nombre para lo que en la práctica era lo que hoy se conoce como mánager. Sin embargo, al final, se decidieron y la consagración del joven atacante fue instantánea.

Rojitas irrumpió en escena con tanta fuerza que El Gráfico le dedicó la tapa de una edición posterior a su debut en 1963.

Entró cobijado por figuras como Grillo -su ídolo-, Corbatta -emblema de Racing y la Selección en la década anterior-, Norberto Menéndez -se destacó en un River que dominó a voluntad en los 50-, Antonio Rattín, Antonio Roma y el brasileño Orlando, campeón del mundo en 1958. De físico frágil y apenas 52 kilos, la camiseta parecía quedarle enorme. Pero la vistió muy bien desde el primer día. Los hinchas lo adoptaron con inusitada rapidez. Era imposible resistirse a su fútbol pleno de habilidad, rebeldía y desfachatez.

El Nano Bernardo Gandulla lo descubrió en un potrero en 1959 y le hizo lugar en las inferiores. En 1962 lo habían enviado a Arsenal de Llavallol, una suerte de filial xeneize, para que terminara de pulir sus excelentes condiciones técnicas y ganara experiencia. Regresó meses después para jugar en la Tercera, primero, y luego en la Reserva. Los hinchas se enteraron de su existencia una semana antes del debut profesional en un partido preliminar contra San Lorenzo en el que, con un par de enganches mágicos, les lanzó un flechazo inicial que con el tiempo se convirtió en un amor inquebrantable.

Rojitas y la pelota, una sociedad que surgió para llenar de buen fútbol los años 60.

EL POTRERO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Rojitas apareció en una etapa difícil del fútbol argentino. El fracaso de la Selección en el Mundial de 1958 había sido tan grande que hasta adquirió nombre propio: El Desastre de Suecia. Esa descomunal decepción provocó consecuencias devastadoras: se instaló la idea de que las excepcionales condiciones técnicas de los jugadores de esta tierras ya no servían para ganar. Había que correr, luchar, defenderse con uñas y dientes…

A pesar de que esa insólita metamorfosis no había permitido que al Seleccionado le fuera mejor en Chile 62, se pensaba que la calidad era cuestión del pasado. Imperaban las tácticas conservadoras y las defensas les ganaban a los ataques. No había espacio para el talento. El potrero que había sido la cuna de las estrellas de otros días era mirado con desdén. Se lo denostaba sin misericordia. Lo importante era acumular hombres en la retaguardia y reducir a la nada el protagonismo de los jugadores creativos que no se ceñían a esas ideas.

Ese Ángel Clemente Rojas al que D´Amico y Pedernera le dieron alas para volar no entraba en el modelo de jugador obediente, disciplinado y de exuberancia física. Todo lo contrario. Era la más viva expresión del fútbol de potrero. Chiquito, frágil, rebelde, atorrante… Un crack que siempre miraba hacia el arco de enfrente y lo buscaba con un sinfín de gambetas desconcertantes nacidas de los movimientos de una cintura sorprendentemente elástica. ¿Cómo no iba a seducir a los hinchas un jugador como él en tiempos de rudos exponentes de un fútbol si belleza?

La habilidad puesta al servicio del ataque.

Entró y se mantuvo entre los titulares en un momento en el que Boca decidió apostar fuerte por la Copa Libertadores. El presidente Alberto J. Armando veía en ese torneo una plataforma para el despegue internacional del club. Lo secundó Pedernera y entre ambos construyeron un plantel de estrellas. Hasta contrataron a José Francisco Sanfilippo, un despiadado goleador que había hecho pedazos a las defensas adversarias con la camiseta de San Lorenzo.

Las variantes en ofensiva del equipo eran interminables. Corbatta, El Beto Menéndez, Grillo, El Nene Sanfilippo -fue el goleador auriazul en la Copa con siete tantos-, el brasileño Paulo Valentim… y Rojitas, por supuesto. Boca llegó a la final, pero no pudo con el en ese entonces todopoderoso Santos en el que Pelé brillaba con un fulgor deslumbrante.

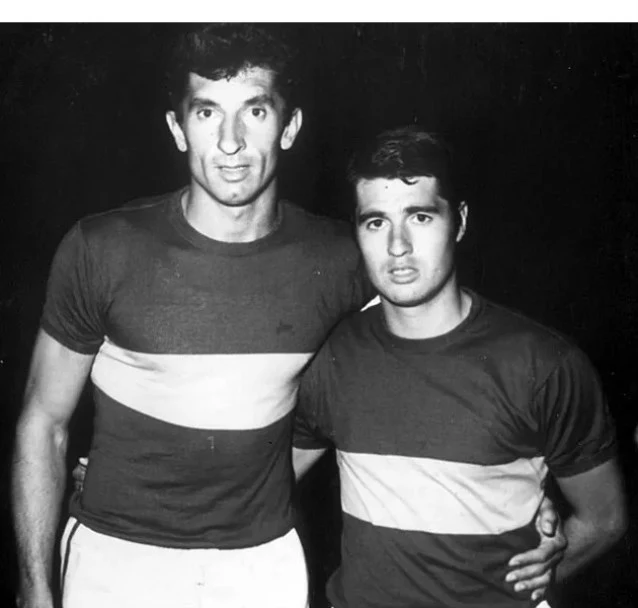

El joven Rojas posa junto a Pelé, al que enfrentó en la final de la Copa Libertadores de 1963.

En esa campaña Rojas dio el presente en seis de los ocho partidos. En el torneo local estuvo en 21 encuentros. No le costó demasiado ganarse un lugar porque su estilo fue una bocanada de aire fresco. Sí, una bocanada inesperada, pues ni los hinchas lo tenían sus planes y hasta el entrenador y el mánager dudaban, pero una bocanada al fin.

Apenas le tomó un mes anotar su primer gol: el 26 de junio del 63 doblegó a Carlos Minoian en el 1-0 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. En esa ocasión el técnico había sido Arcadio Julio López, quien asumió interinamente ante la partida de D´Amico y la llegada de Aristóbulo Deambrossi, amigo y antiguo compañero de Pedernera en la legendaria Máquina de River. Con El Mono como DT, Boca había alcanzado la final contra Santos.

Estaba claro que su estructura corporal no le permitía ser un delantero de área. Rojitas avanzaba desde atrás, no al estilo de un falso 9, sino con la función de un mediocampista ofensivo. Casi como un 10. Había varios centrodelanteros con más presencia física en el área en ese equipo. Así y todo, los goles del pibe eran cruciales para ganar partidos. Fueron suyos los últimos dos con los que Boca venció 3-2 a Independiente, uno de los que hizo posible el 2-1 sobre Chacarita, el del 1-0 contra Central y el que abrió la cuenta en el 2-1 frente a Gimnasia.

El grito de gol estalla en la boca de un jugador que fue ciento por ciento desequilibrante.

Se ganó el corazón de los hinchas desde su debut y cada vez que salía a la cancha lograba que ese amor se intensificara. Deleitaba a la hinchada con su fútbol pleno de decisiva imprevisibilidad. Todo iba viento en popa hasta que se topó con un cruce del defensor Juan Carlos Devoto, de Huracán, que le provocó una lesión que le quitó protagonismo durante gran parte del certamen de 1964. Ese año y el siguiente Boca ganó el título de Primera con una formación que se caracterizó por su impenetrable fortaleza defensiva.

La rotura de ligamentos de la rodilla derecha empujó a Boca a buscarle un reemplazante. Fue otro Rojas, Alfredo Hugo, El Tanque. Se trataba de un delantero de características opuestas a las de Rojitas, pero con quien se entendió a la perfección cuando les tocó jugar juntos a partir del 65. En la primera de las dos campañas del bicampeonato Ángel Clemente aportó tres tantos en diez partidos. No había tenido un rol demasiado destacado. Un año más tarde pasó todo lo contrario: fue la carta de triunfo con 14 tantos en 31 encuentros.

ALTOS Y BAJOS

Tal vez por su naturaleza rebelde, Rojitas no tenía la disciplina que el profesionalismo le demandaba. Quizás por esa razón apenas fue un ave de paso en la Selección. El técnico José María Minella lo incluyó en la alineación que venció 1-0 a Chile el 14 de julio de 1965. Se presentó a lo grande, ya que le puso la firma al tanto del triunfo en ese partido en el que estaba en juego la Copa Carlos Dittborn Pinto, disputada en homenaje al dirigente trasandino que impulsó la realización del Mundial del 62.

Un festejo de cara a los hinchas, esos que le abrieron el corazón desde el instante mismo en el que debutó en Primera.

Rojitas compartió la ofensiva albiceleste con Raúl Emilio Bernao (un habilidoso puntero de Independiente), Ermindo Onega (notable jugador de River), Vicente De la Mata hijo (también jugaba en el conjunto de Avellaneda) y Oscar Pinino Mas (wing izquierdo del equipo millonario). Un mes después participó en la victoria por 4-3 sobre Bolivia en un cotejo correspondiente a las Eliminatorias para Inglaterra 1966. Fue el último capítulo de una historia muy breve en la Selección.

En ese momento se dejó superar por el poco apego a los entrenamientos y, a medida que ganaba peso, perdía protagonismo. Su presencia entre los once de Boca se hacía cada vez más esporádica. Pedernera, quien en 1966 sucedió a Néstor Pipo Rossi -el DT campeón del 65- le dio un oportuno tirón de orejas. Lo sacó del equipo y lo instó a volver a ser el joven que había deslumbrado a los hinchas. Pretendía que Rojitas se convenciera de ser Rojitas.

Por más que el cariño popular seguía envolviéndolo, el Rojas futbolista mostraba poco y nada del desequilibrio en el mano a mano que lo había hecho famoso. Había entrado en un período de intrascendencia. Hizo algunos goles valiosos en el 66, como los que consumaron el 2-0 sobre Argentinos o los dos del 3-0 contra Quilmes. Le fue un poco mejor en la Copa Libertadores, con seis conquistas en 13 presentaciones. La efectividad rica desde el punto de vista estadístico contrastaba con ese rasgo intangible que se expresaba en los quiebres de cintura que eran su marca registrada.

La celebración luego del gol a Central en la final del Nacional de 1970.

Bajó de peso y regresó con todo en 1967. Ya no estaba Pedernera y en su lugar había tomado las riendas Alcides Silveyra. Otra vez la mitad más uno del país disfrutó del Rojas de los primeros buenos tiempos. Con él, Boca era otro Boca. Y por eso jugaba mucho más seguido y salía de la cancha cobijado por los aplausos de un público que se empeñaba en perdonarle todo. Con los ídolos pasa eso.

LA GORRA DE AMADEO

Rojitas no le hizo mucho goles a River. Fueron apenas cuatro. Pese a eso, mantuvo memorables duelos con Amadeo Carrizo, ese fenómeno del arco al que bastaba con mencionar por su nombre para reflejar la admiración que generaba. En una de las tantas ocasiones en la que se cruzaron, el atacante de Boca no lo superó personalmente, pero con una magnífica jugada dejó al Beto Menéndez cara a cara con el guardavalla para establecer un 2-1 decisivo para la definición del campeonato del 65.

Unos meses antes había hecho de las suyas en el éxito por el mismo resultado en Núñez. Los visitantes se habían puesto en ventaja por intermedio del brasileño Ayrez Moraes y aumentó a través del Pocho Oscar Pianetti. Rojitas no tuvo mejor ocurrencia que ir a burlarse de Amadeo, quien no tomó nada bien el comportamiento del hombre de Boca.

El pícaro Rojitas le causó un disgusto al gran Amadeo cuando le sacó la gorra y lo obligó a perseguirlo por el Monumental.

Amadeo era muy respetado por las hinchadas de todos los equipos. Había dejado atrás la época de los insultos que siguieron a su participación en el tristemente célebre Desastre de Suecia. La obtención de la Copa de las Naciones en 1964 con el arco invicto lo había devuelto al sitial de ídolo sin distinción de colores partidarios. Una de las características de ese genio de la custodia de los tres palos que revolucionó el puesto de arquero era utilizar una gorra que muchos pensaban que constituía el secreto de su arte. Una tontería porque Carrizo atajaba bárbaro con o sin gorra.

El 23 de junio de 1968, River y Boca se vieron las caras el Monumental. Esa edición del Superclásico está infaustamente asociada con la tragedia de la Puerta 12 que causó 71 muertos y más de 200 heridos. Pero ese día, también se produjo una de las picardías típicas de Ángel Clemente Rojas que tuvo como víctima a Amadeo.

Según cuenta la leyenda, Rattín y Silvio Marzolini, dos de los referentes del plantel, fueron los autores intelectuales del hecho. Sabedores de la seriedad con la que se manejaba Carrizo, instruyeron a Rojas para que le quitara la gorra. Obediente y travieso en iguales proporciones, esperó un momento de desatención de su colega riverplatense y le sacó esa prenda. Corrió perseguido por un Amadeo ofuscado que no podía alcanzarlo.

Antonio Ubaldo Rattín fue uno de los ideólogos de la travesura de la que fue víctima Amadeo.

Finalmente, se la devolvió y le pidió disculpas. El propio Rojas confesó alguna vez que se arrepintió de haberle faltado el respeto a una gloria del fútbol argentino. Más allá de eso, la anécdota quedó instalada en la memoria popular como uno de esos hechos que se vuelven eternos y dignos de ser transmitidos de generación en generación.

LAS ÚLTIMAS LUCES

Con un fútbol exquisito, Boca se alzó con el título en el Nacional de 1969. A las órdenes de Alfredo Di Stéfano, los xeneizes se coronaron con un empate 2-2 con River en el Monumental. Esa igualdad quedó inmortalizada por los dos tantos del Muñeco Norberto Madurga como sello de un equipo que regaló espectaculares actuaciones colectivas. Rojitas fue una de las piezas fundamentales del andamiaje de ese campeón.

Ese año, Boca también obtuvo la Copa Argentina y cerró un ciclo muy exitoso con el Nacional del 70, ya con José María Silvero como DT. El período de esplendor de Rojas se cerraba. Su contribución a ese último título -el quinto que logró en la Ribera- fue significativa. Marcó uno de los goles del 2-1 en la final contra Rosario Central que se desarrolló en la cancha de River. Su luz se fue apagando poco a poco. Demasiado pronto. Como la luz de un fósforo.

Tuvo un breve paso por Racing luego de su intensa unión con Boca.

No hacía la diferencia de los viejos buenos tiempos. Por supuesto conservaba la habilidad que traía desde la cuna, pero su físico ya no acompañaba ese don. Tampoco lo ayudaban los actos de indisciplina en los que incurría. El entrenador chileno Fernando Riera le bajó el pulgar y no hubo más remedio que cederlo a Deportivo Municipal, de Perú. Cerró un vínculo con Boca que numéricamente se expresaba en 220 partidos, 79 goles, cinco títulos e infinitos aplausos.

Volvió al país para jugar en Racing y más tarde fue clave en el título de Primera B de Lanús en 1976. Pasos poco felices por Chicago y Argentino de Quilmes enmarcaron sus días finales en el fútbol. Regresó a Boca para ser homenajeado en varias ocasiones. Su imagen quedó perpetuada con una estatua que lo entronizaba como un prócer xeneize. ¿Cómo no iba a ser así si Rojitas fue el dueño del corazón de la mitad más uno del país?

Quedó inmortalizado en una estatua que testimonia su condiciòn de prócer xeneize.