El rincón del historiador

Bicentenario de la independencia de Bolivia

POR IGNACIO F. BRACHT (*)

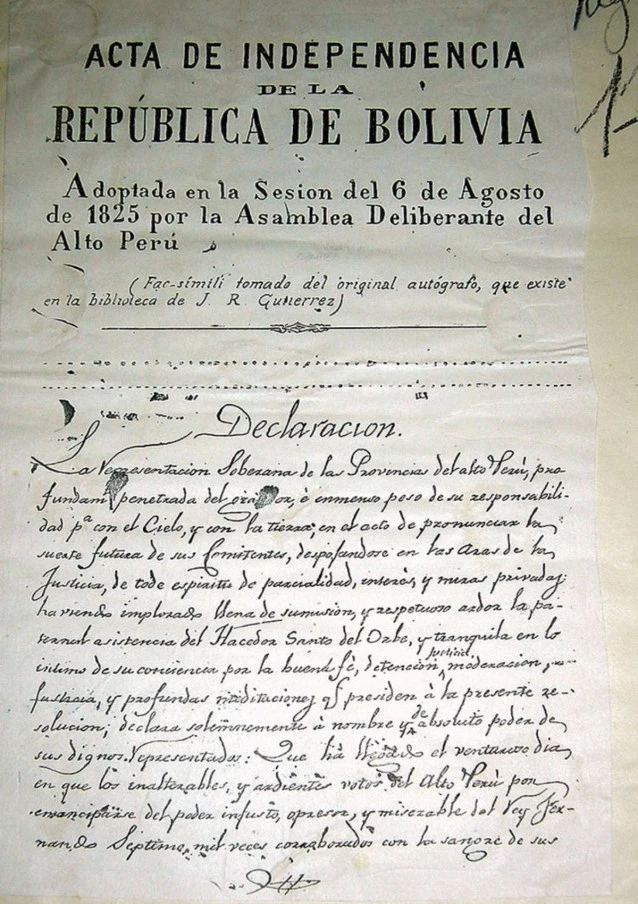

Hace 200 años el general José Miguel Lanza, veterano de las guerras de insurrección (combatió en el ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano, luego con el caudillo Martín Miguel de Güemes, liderando luego una de las llamadas “republiquetas” del Alto Perú), quien presidió la Asamblea Deliberante del Alto Perú, siendo diputado por La Paz, declaró en 1825 la independencia del Alto Perú, región que había integrado el Virreinato del Perú hasta la creación en 1776 del nuevo Virreinato del Río de la Plata, pasando a integrar el mismo, dentro del Imperio Hispánico.

A partir de la vacancia real en España, motivada por la invasión napoleónica que daría pie a la Guerra de independencia en la península, se produjo un convulsionado proceso donde surgieron las Juntas gubernativas a los dos lados del Atlántico, y que en Hispanoamérica, con un alto grado de guerra civil, desembocará en las independencias americanas y el fraccionamiento de los antiguos virreinatos, dando nacimiento a nuevos países. En el caso que nos ocupa, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina son ejemplos palmarios de lo que había constituido la unidad política virreinal con cabeza en el Río de la Plata.

Vale resaltar como ejemplo de las fragmentaciones futuras, lo acontecido en San Miguel de Tucumán en julio de 1816, donde el Congreso allí reunido declaró la independencia de España, y de cualquier otra potencia, no en nombre de las provincias del Río de la Plata, sino, casi una utopía, de las "Provincias Unidas de Suramérica". Todas las provincias del Plata estuvieron representadas, a excepción de la Banda Oriental, Corrientes, Las Misiones, Santa Fe y Entre Ríos debido a que respondían al caudillo oriental José Gervasio de Artigas, enfrentado de largo tiempo con Buenos Aires. El Alto Perú tuvo siete representantes por Charcas, Chichas, Cochabamba y Mizque.

En ese paso fundamental declarativo de la independencia, nada se dijo sobre la forma de gobierno a adoptar: monarquía constitucional o "atemperada", república federativa, unitaria o confederación de estados libres, por la sola razón que las posiciones eran irreconciliables en el modelo a adoptar. Tendrían que pasar sangrientas luchas civiles para que se establecieran "repúblicas", muchas de ellas de "campamento", donde los jefes políticos fueron los militares criollos que habían librado las guerras.

SIMON BOLIVAR

En el caso boliviano, luego de producida la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, fin del imperio hispánico en el continente, fue Simón Bolívar quien acaparó el poder, tanto en el Perú, la Gran Colombia y en el Alto Perú, ya retirado el general José de San Martín luego del encuentro entre ambos celebrado en Guayaquil en 1822.

Así cada territorio se libró a su suerte, y en 1825 el Congreso Constituyente estableció la República de Bolívar en 1825, en honor al libertador (estado asociado a la Gran Colombia), para trocarse luego en República de Bolivia, cambio atribuido al diputado por Potosí Manuel Martín Cruz quien sostuvo "que si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia". En 1826 al fracasar los intentos de establecer una monarquía constitucional, como sucedió en distintos puntos de la América hispana, Bolívar hizo sancionar por el congreso Constituyente el 6 de noviembre de 1826 la Constitución de Bolivia, promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre, quien asumió como su primer presidente el 19 de noviembre de 1826, extendiendo su mandato hasta 1828, donde debido a un motín contra Sucre, este abandonó la presidencia.

FRACASO DEL PROYECTO

Lo destacado de este texto constitucional, que Bolívar no logró que se aprobara para la Gran Colombia es que estableció un régimen de presidencia vitalicia, lo que llevó a críticas de muchos de sus colaboradores, entre ellos militares que sostuvieron que lo establecido como república era una "monarquía sin corona", como lo referenció el propio Bolívar tal como lo resalta Giovanni Meza Dorta en su libro ‘Miranda y Bolívar. Dos visiones’.

El resultado fue el fracaso de este proyecto tanto en Bolivia como en la desaparición de la Gran Colombia (actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá), siguiendo cada uno su suerte, constituyendo países independientes entre sí. Así se plasmó el opacamiento del poder de Bolívar, hasta su muerte en 1830.

Desaparecida la influencia de los "grancolombianos" en Bolivia, su destino se unirá por unos años a la voluntad del Perú, bajo la figura del mariscal Andrés de Santa Cruz, que logrará crear la Confederación Peruano-Boliviana desde 1836 a 1839, donde se produjo su separación definitiva.

Bolivia soportó dos guerras que mantuvo, unas aliada al Perú contra la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas. otra contra Chile en 1874 cuyo resultado fue la derrota y su pérdida del litoral marítimo y otra contra el Paraguay, de 1932 a 1935 por zonas limítrofes del Chaco, donde también fue vencida.

Su denominación desde 1839 fue República de Bolivia, que se mantuvo inalterable a pesar de todas las crisis políticas e institucionales durante la segunda mitad del siglo XIX y del XX, incluida la fracasada intentona de la guerrilla marxista encabezada por el Che Guevara, muerto en 1967; hasta la llegada de Evo Morales al poder en 2006, quien en 2009 por Decreto Supremo cambió su nombre por Estado Plurinacional de Bolivia, enmarcado en un proyecto y discurso indigenista, negrolegendario y pringado de socialismo, al calor del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.

Buscando la cuarta reelección, inconstitucional en toda forma, promovió un golpe de estado fracasado que lo obligó a renunciar y exiliarse. Aún hoy pretende con hechos delincuenciales volver al poder en una lucha interna con su exsocio del MAS, Luis Arce, mientras se mantienen presos políticos como Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho.

SOCIALISMOS DEL SIGLO XIX

De República Bolívar a Estado Plurinacional, el derrotero boliviano no es la excepción en Hispanoamérica, sobre todo con la regeneración de las izquierdas con los llamados Socialismos del siglo XIX, con sus notas de personalismo caudillista, populismo y la negación del sistema republicano de gobierno, donde la alternancia en el gobierno y la separación de poderes, no existen en su hoja de ruta.

A pesar de todo ello y por encima, Bolivia es junto a sus bellezas naturales diversas, un reservorio de pueblos indígenas y mestizos, que tira por la borda los mitos de la Leyenda Negra, donde al patrimonio cultural prehispánico se suma la resultante de la presencia de España, con el mestizaje cultural y de sangre que se dio en el período hispánico, con sus bellísimas ciudades, sus iglesias y catedrales, edificios de gran nobleza, tanto en Potosí como en Chuquisaca-sede de la renombrada Universidad-, como en otras localidades, las únicas y singulares Chiquitanias jesuiticas que la hacen parte inconstrastable de esa cosmovisión común, de una fe compartida y una lengua, que constituyen ese legado que denominamos Hispanidad.

* Miembro de Número de la Academia argentina de la Historia y de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación y Vicepresidente del Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, entre otras instituciones académicas.