Las historias de Mar del Plata, Puente del Inca y Sierras de la Ventana muestran transformaciones clave

Inolvidables destinos de descanso

Muchos viejos hoteles utilizados por la aristocracia cayeron en el olvido y la decadencia. El acceso de las clases populares cambió para siempre el perfil de algunos centros turísticos.

El tendido de extensas vías férreas en Argentina durante el siglo XIX y principios del XX no solo impulsó el crecimiento económico y la conexión territorial, sino que también allanó el camino para el desarrollo de los viajes de descanso a destinos antes remotos. El ferrocarril democratizó el acceso a lugares como las sierras bonaerenses, los paisajes cuyanos y la creciente ciudad de Mar del Plata, transformando la experiencia del ocio local. Mientras tanto, en Europa, la sofisticación de los viajes en tren alcanzaba nuevas cimas con la introducción de coches cama de lujo, verdaderos hoteles rodantes que ofrecían camarotes elegantemente decorados y servicios de alta gama, marcando un contraste con la aún incipiente infraestructura turística de larga distancia en Argentina, donde la funcionalidad primaba sobre el lujo en los traslados.

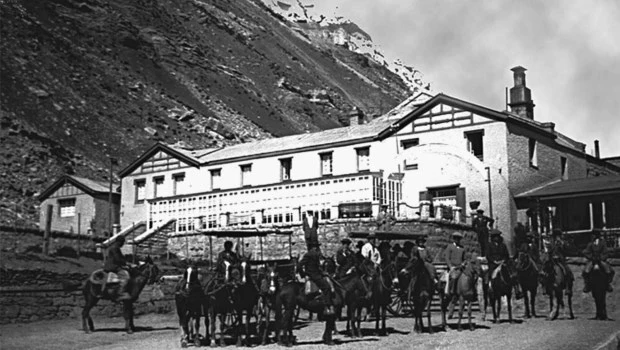

Uno de estos destinos argentinos que tuvo un auge a comienzo del siglo XX fue el imponente Puente del Inca, en la provincia de Mendoza, que emergió como un inesperado polo turístico. Por aquel entonces, las aguas termales que allí se encuentran dieron origen y razón de ser al Hotel Puente del Inca que fue ideado en el entorno de la cordillera, con su aire puro, la nieve y el entorno agreste y tranquilo. Corría el año 1925 cuando se comenzó la construcción de lo que sería para su época un establecimiento hotelero de lujo, al cual accedían las clases más altas de la sociedad.

El avance del tren Trasandino que unía Mendoza y Chile con un servicio de gran confort hacía que los huéspedes pudieran llegar directamente desde la lejana Buenos Aires a las puertas del hotel sin parar en Mendoza. Luego de un largo y agradable viaje en los confortables camarotes, llegaban las familias con sus baúles de ropa y equipajes para tomar estadías que a veces llegaban a los 30 días. Muchos visitantes llegaban al hotel esperando rehabilitarse de alguna dolencia con los tan ponderados beneficios de las aguas termales, y otros simplemente a descansar en un lugar de lujo. Era habitual por esos días ver a las damas bajar del tren con sus largos vestidos, y a los caballeros con sus mejores trajes. El establecimiento contaba con 70 habitaciones que podían alojar hasta 140 personas.

Sin embargo, en 1965, una avalancha de nieve y piedras lo destruyó, dejando solo ruinas.

ESPLENDOR SERRANO

Otro destino con una historia paralela de auge y declive se encuentra en las Sierras de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. A principios del siglo pasado, más precisamente en 1911, se inauguró lo que en su momento fue el hotel de lujo más grande de Sudamérica. Por aquella época, esta región se erigió como un refugio serrano predilecto para las acomodadas familias locales y europeas que buscaban escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un clima benigno lejos del crudo invierno del viejo continente.

‘La Trochita’ se estableció como una línea férrea para facilitar el acceso de los turistas al Club Hotel Sierra de la Ventana y asegurar el abastecimiento de mercancías.

El Club Hotel Sierra de la Ventana, fue un claro exponente de esta época de esplendor. En sus buenos momentos, el lujoso complejo tuvo una superficie cubierta de 6.400 m2, con 136 habitaciones, 56 baños y cuatro suites que contaban con cocina, comedor y griferías de oro. También contó con una galería solárium, un jardín de invierno, un restaurante estilo Luis XVI, salón de fiestas, peluquería, torre mirador, sala de música para conciertos, biblioteca, espacio para deportes hípicos, canchas de golf y tenis, entre otros espacios de ocio. El lugar era autosuficiente al contar con su propia carnicería y cocina que se abastecían a partir de los suministros que le traía el tren La Trochita de brocha angosta especialmente construido para facilitar el acceso hasta allí a los viajeros que llegaban a la estación de Sierra de la Ventana.

La Primera Guerra Mundial dio un temprano signo de la decadencia de la Belle Epoque, irremediablemente, también tuvo su impacto en la vida del hotel que vio como mermaba la llegada de los viajeros europeos. A esto se le sumó una depresión económica local y la sanción de una ley sobre “prohibición de juegos de azar” que determinó el cese de actividades de todas las salas de juego en el país, algo que el hotel contaba como un sustento de sus actividades. La situación obligó a reducir el presupuesto pero, aún trabajando a perdida, el hotel llegó a celebrar en 1916 el centenario de la independencia con una lujosa fiesta con cientos de invitados especiales, entre los que se destacaron el Príncipe de Gales y la princesa Isabel de Borbón.

Las dificultades económicas continuaron y en 1920 el hotel cerró sus puertas, lo que también provocó el cierre del ramal de trocha angosta. En los posteriores años hubo proyectos de reapertura y posteriormente con la llegada en 1943 de 350 marinos del acorazado alemán Admiral Graf Spee pareció resurgir la esperanza de que esto se concretara. Durante su estadía los marineros reacondicionaron las instalaciones logrando que volvieran a funcionar las calderas, la electricidad y que el espacio exterior estuviera nuevamente prolijo.

Sin embargo, la aparición de nuevos destinos turísticos más accesibles o con propuestas diferentes, la falta de inversión y mantenimiento, o simplemente la evolución de los gustos hacia experiencias de descanso distintas terminaron por marcar un declive permanente de este bello emprendimiento.

FRENTE AL MAR

A principios del siglo XX, la ciudad de Mar del Plata se consagró como el destino predilecto de la aristocracia y la alta burguesía argentina, que buscaban en sus playas y elegantes balnearios un respiro sofisticado de la vida urbana. Para llegar a este edén costero, las familias abordaban los cómodos trenes de lujo que partían desde Buenos Aires, disfrutando de un viaje placentero en vagones pullman con asientos de felpa y, en algunos casos, camarotes privados que ofrecían un anticipo del confort que encontrarían en sus opulentas villas y hoteles frente al mar. La llegada del ferrocarril no solo facilitó el acceso, sino que también elevó el estatus de Mar del Plata como un lugar exclusivo que combinaba la brisa marina con el glamour de una sociedad en pleno florecimiento.

En la Belle Époque marplatense, la élite argentina disfrutaba de una intensa vida social que se desplegaba en elegantes paseos por la antigua Rambla, sofisticados bailes y cenas en hoteles de lujo como el Bristol, y emocionantes partidas en el casino. El ocio distinguido incluía la práctica de deportes como el golf y el tenis, así como reuniones sociales y tertulias en las imponentes villas privadas. La temporada se engalanaba con algunos espectáculos teatrales y musicales de primer nivel, conformando una "experiencia de descanso" marcada por la sofisticación y la emulación de las costumbres europeas, donde el disfrute del mar se combinaba con un riguroso código de etiqueta y un calendario social vibrante.

La década de 1940 marcó un punto de inflexión para Mar del Plata, que democratizó su oferta de descanso.

Con el tiempo y la llegada del turismo social, a partir de la década de 1940, Mar del Plata cambió de perfil y democratizó su oferta aunque sin perder su atractivo. La construcción de más hoteles, la diversificación de actividades y la accesibilidad económica atrajeron a nuevas generaciones de turistas que, si bien con presupuestos y expectativas diferentes, seguían buscando en sus costas ese anhelado "recreo turístico", manteniendo a la ciudad como un destino masivo, que atrae a visitantes de todas las edades, y resiliente a los cambios en las formas de concebir el descanso.

AIRES PORTEÑOS

En la Buenos Aires de la Belle Époque y las primeras décadas del siglo XX, la Costanera Sur se erigió como un espacio de esparcimiento y de descanso urbano, donde se entremezclaban las élites y aquellos que aspiraban a disfrutar de un ambiente costero sin alejarse de la ciudad.

Sus balnearios, restaurantes y paseos arbolados ofrecían un respiro del bullicio céntrico, atrayendo a familias acomodadas que buscaban un día de sol y aire fresco junto al río, así como a sectores populares que encontraban en sus instalaciones una alternativa accesible al anhelo del ocio. También el paseo ribereño se transformaba en una suerte de pasarela donde se exhibían con orgullo las últimas adquisiciones de los modelos de automóviles europeos y americanos, flamantes símbolos de riqueza y modernidad que desfilaban lentamente, convirtiendo la zona en un escaparate del poder adquisitivo de la élite porteña.

Así, el mapa del descanso argentino se ha ido transformando con el correr de las décadas, impulsado por los avances en el transporte y la evolución de los gustos. Aquellos refugios exclusivos de la Belle Époque supieron abrir sus puertas a un turismo más amplio, mientras nuevos horizontes emergían ofreciendo experiencias diversas y accesibles. Lo que perdura, más allá de los destinos de moda y los medios para alcanzarlos, es la necesidad intrínseca del ser humano de encontrar su propio oasis de tranquilidad y renovación, adaptándose a los tiempos y descubriendo nuevos escenarios para ese esencial descanso.

La Costanera Sur se convirtió en un oasis urbano para el descanso, tanto para las élites como para las clases populares.