LA PRENSA 1869-2024 / 155 AÑOS

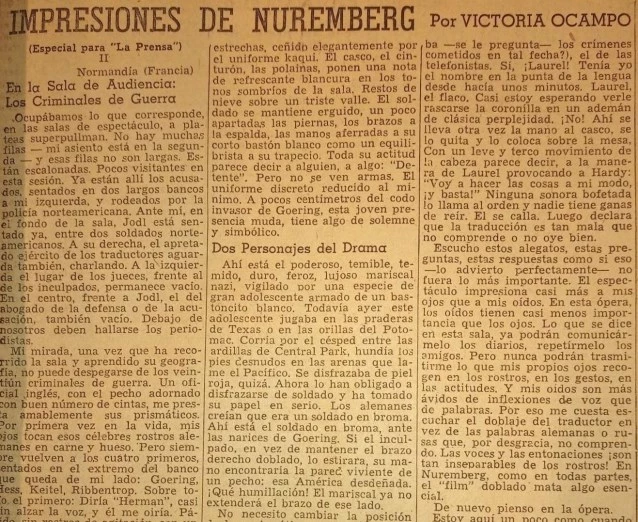

Impresiones de Nuremberg

Victoria Ocampo, invitada por la British Council, escribió para este diario tres crónicas de las jornadas de los juicios de Núremberg que fueron publicadas el martes 1°, el miércoles 2 y el jueves 3 de octubre de 1946. Fue la única mujer latinoamericana y argentina que presenció el acontecimiento.

Por Victoria Ocampo

Normandía, Francia

(Martes 1° de Octubre de 1946)

- PRIMERA PARTE -

LA PARTIDA DE LONDRES

El 5 de junio, hacia las seis y media de la mañana, partimos para Croydon. Un viento de tempestad barría las calles desiertas de Londres.

En el automóvil, conducilo por una mujer de uniforme, dos viajeros: un inglés del tipo clásico, al menos, tal como lo imaginanos nosotros los sudamericanos, cuerpo y rostro de una flacura a lo Sherlock Holmes, del mal lado de la cincuentena, sobretodo flamante y maleta ídem, todo en color pelo de camello, y yo. Una vez más abrí mi cartera para verificar si mis papeles están en orden; si mi pasaporte se encontraba en su lugar habitual.

¡Tantas veces me habían recomendado que no perdiera nada! Hasta me habían dado ciertos documentos por partida doble para el caso en que...

Tranquilizada por, ese lado, escuché la conversación de mis dos compañeros. Ya se habían presentado, el uno al otro; ambos tenían sangre irlandesa en un porcentaje bastante elevado. Deseosa de entrar en relación con ellos, creí hábil y oportuno revelarles que yo también, aunque argentina, tenía un antepasado de su raza. Esto no les impresionó en modo alguno. Continuaron dialogando entre sí, como dos personas mayores ante un niño que está en edad de comprender el sentido de las palabras, pero no el de las frases. Uno de ellos aprobaba al gobierno laborista actual; el otro, no. Habiéndoles descubierto vanamente lo que yo tenía de más precioso (algunas gotas de sangre irlandesa), caí, no en el tedio, sino en la tristeza de un soliloquio. Los árboles se agitaban bajo ráfagas de viento. La palabra bailo (ventarrón) volvía de tanto en tanto en la charla de mis compañeros. Y esa palabra me pareció, de pronto, amenazadora.

Para tranquilizarme hubiera querido anudar relaciones fugaces con mi Sherlock Holmes. Pero para él y para nuestra “chauffeur”, yo parecía ser una especie de mujer invisible.

La espera en Croydon fue bastante larga y tuve tiempo de pasearme por el aeropuerto. No había más que hombres y una mujer de traje kaqui. El cielo encapotado, una lluvia fina, viento incesante. Yo me repetía en inglés, no sé por qué, la palabra “dismal” (lúgubre).

EI VIAJE AEREO

Por último, algunos minutos antes de las ocho y habiendo terminado sin incidentes la ceremonia de los pepeluchos, subimos en un Dakota en traje de guerra que había servido para el trasporte de tropas. No había más civiles que el señor de sobretodo color pelo de camello y yo. El avión, verdoso en su interior, mostraba las entrañas. Estaba surcado de alambres y ornado de cajas misteriosas.

Una vez cerrada la puerta del avión con un golpe seco, 'el piloto' abrió silenciosamente la suya y contó los pasajeros con la mirada.

Fuera de los dos civiles, sólo había hombres de uniforme; algunos llevaban las insignias de la R.A.F. El piloto, con un pañuelo blanco atado al cuello, los ojos muy azules y un bigotito rubio cortado en cepillo, nos dijo poco más o menos: "Hace mal tiempo, pero este avión es sólido. Lo conozco a fondo. ´The air is bumpy´, pero estén ustedes tranquilos. Hasta si llegamos a caer al agua, conserven ustedes su sangre fría y quédense en sus asientos, por que no sucederá nada malo: Asegúrense bien los cinturones: Good luck!".

A este discurso, que se dirigía evidentemente a los dos civiles, mi Sherlock Holmes contestó "Thank you". Yo no tuve esa presencia de ánimo. ¡La recomendación del piloto de que conserváramos la sangre fría no había caído en oídos sordos! Mi sangre le obedecía con precipitación; instantáneamente helada, parecía complacerse en esa temperatura sin esperar para mantenerse en ella un aterrizaje forzado en la Mancha.

Yo miraba, por el cuadradito trasparente de mi izquierda, la tierra.

La miraba "wistfully", como el prisionero contempla el cielo en "La Balada de la Cárcel de Reading".

Y la tierra pasaba a ser el cielo para mí, en tanto que un joven inglés, con el uniforme de la R. A. F., me ayudaba maternalmente a ponerme el May West, esa camisa de fuerza destinada a los locos furiosos que se meten a atravesar los océanos o las nubes, me decía yo con impotente cólera. El estrecho canal, hacia el cual nuestro Dakota volvía la punta indiferente de su nariz, se me aparecía ahora más temible que mis Andes soberbios y taciturnos, (dos veces los crucé en avión, temblando).

No había exagerado el piloto. La ruta estaba llena de barquinazos. Y por primera vez en mi vida me hundi en el mareo de los aires, que borró el temor a cualquier otro naufragio. La Mancha y hasta la vida perdieron su importancia. Cada minuto duraba sesenta años bajo los ojos cerrados. Ese vuelo a Núremberg, que los ingleses me habían regalado tan generosamente, ¿con cuántos siglos de angustia iría a pagarlo?.

El ángel de la guarda de la R.A.F. se me apareció varias veces para expresar su simpatía a la agonizante que era yo. Anudaba sus palabras en torno de mí, maternalmente, como me había atado el May West. En un momento dado abrí un ojo, sintiendo de nuevo su presencia. El tenía la expresión alegre de las personas que van a dar una buena noticia. Señalándome con el 'dedo la tierra, querida patria, me repitió (así se habla a los sordos): "¡Dunkerque! ¡Dunkerque!". Levanté los ojos hacia su cara sonriente y no miré a Dunkerque. Para mirar a Dunkerque habría tenido que volver la cabeza y eso me hubiera dado vuelta el estómago. Dije: "¡Poor soldiers!'" Me propuso quitarme el May West. Yo lo dejé hacer, dócil inválida. Me anunció que la ruta sería en adelante menos accidentada. No lo creí.

Pero estas gentes de la R. A. F. no mienten. Poco a poco se calmaron el balanceo y el vaivén. El piloto hasta vino a excusarse por la danza: "¡No había más remedio!", aseguró, amable y suave. "The air was very bumpy". ¡A quien se lo dices!, pensé. No conseguía recobrar mi presencia de ánimo, ya volábamos sobre Alemania. Sobre esa Alemania que... si no hubiese estado yo molida por el mareo del aire, ¡qué curiosidad, qué emoción! Pero esos estados aportan consigo no sé qué atonía. Mi compañero, el de la sangre irlandesa, miraba la tierra alemana con prismáticos, habiendo puesto a su lado "The Times". Los hombres de uniforme cabeceaban. Envidiable y dulce sueño. El ángel de la guarda de la R. A. F. iba y venía por el estrecho pasillo, inspector en las nubes, vigilándome con el rabillo del ojo. Siempre me preguntaba y me contaba algo al pasar junto a mí, para alentarme a entrar de nuevo en la la vida. ¿Necesitaba yo alguna cosa? Pero, ¿qué hubiera podido ofrecerme fuera de un poco de agua? Ese avión era un avión para hombres solos. Bastaba ir hasta el fondo, en lo que hacía las veces de "toilette", para persuadirse de ello. Tuve ocasión de meditar sobre este detalle, entre tantos otros.

EN ALEMANIA

Felizmente, verdad bien conocida, nada se prolonga al infinito en nuestras existencias, ni siquiera los minutos con sabor de eternidad. Hacia las doce rodamos sobre la pista de aterrizaje, cerca de Nuremberg.

Hacía mucho sol y el aire nos sorprendió por su dulzura, cuando se abrió la puerta de nuestra jaula volante. No lejos del lugar donde nos detuvimos, dos aviones norte americanos, todos de plata, pusieron en el paisaje desconocido una nota familiar y tranquilizadora para los ojos habituados a la Panagra: sensación de "¡Home, sweet home!". Yo miraba resplandecer, con una ternura fraterna y casi animal, esos huéspedes del Palomar que, como yo, habían venido de tan lejos.

Pero, desde que las ruedas de nuestro avión golpearon el suelo, la curiosidad y la turbación de estar en Alemania volvieron a primer plano. Yo advertía los signos de la reciente catástrofe, hasta en las menores insignificancias, hasta en las rosas rojas que brotaban en un cerco. Florecían, olían bien "a pesar" de la catástrofe. Ese "a pesar" se acentuaba con tanta fuerza que el brillo y el perfume de las rosas sorprendían como un grito en una sala de duelo en que se cuchichea.

En una barraca de madera, cerca de los cobertizos, la ceremonia de los papeluchos se llevó nuevamente a cabo. Después esperé ante la puerta, con mi valija, que vinieran a buscarme. Vi pasar dos deshollinadores, empujando sus bicicletas, con sombreros de copa y rostros ennegrecidos. Me parecieron tan insólitos como las rosas.

Vi también, sobre una mesa, en la sala de la barraca, que hacía las veces de café y donde algunos hombres de uniforme bebían bebidas sin alcohol, una naranja. No había vista ninguna desde mi llegada a Inglaterra. La naranja, despertó mi sed, mi codicia. El auto que me estaba destinado llegó diez o quince minutos después con el capitán D. En su compañía tomamos el camino de lo que "había sido" la hermosa ciudad de Nuremberg. Me condujeron directamente al Palacio de Justicia. Asombra ver este edificio en pie, aunque rodeado de ruinas tan perfectas. ¿Tiene usted sus papeles en orden?" -preguntó el capitán D-. "Sáquelos de su cartera, porque de ahora en adelante tendrá que mostrarlos a cada momento".

La policía norteamericana montaba guardia en la puerta, en los corredores, un poco en todas partes.

El capitán D, muy amable, apuesto, poco ceremonioso y muy espontáneo, para ser inglés (lo que me alivió, pues tenía gran necesidad de expansión después de mi agitado vuelo), asombrosamente humano también (no quiero insinuar que los ingleses no lo sean; quiero decir que

lo disimulan a menudo por decoro), me llevó a almorzar a las salas del Palacio de Justicia destinadas a este uso. Lo hacían a la norteamericana. Después de haber comprado una tarjeta que daba derecho al privilegio, se tomaba una bandeja dividida en varios compartimientos, se hacía cola, por supuesto, y se llegaba, con paciencia y tiempo, ante una mesa muy larga tras la cual estaban apostados algunos hombres de delantal blanco. Ante esos hombre había cacerolas, fuentes con el pan y el "menú" del día. Esta especie de cocineros (el capitán D me sopló que eran alemanes) usaban cucharas como los albañiles usan paletas. Presentábamos la bandeja y el primero lanzaba en ella con mano adiestrada una porción de puré de papas; el segundo, una tajada de carne; el tercero, repollo; el cuarto, ensalada, el quinto, un postre cualquiera (al principio me molestaba mirarlos y contemplaba los alimentos con cierta aprensión). Luego iba uno a sentarse a cualquiera de las muchas mesitas que atestaban las salas y comía en medio del ruido habitual de las conversaciones y de los platos y cubiertos. El capitán D me anunció que después del almuerzo asistiríamos al interrogatorio de Jodl. Todas las personas que nos rodeaban desempeñaban un papel grande o pequeño en Nuremberg: Había allí periodistas, secretarios, traductores, ¡qué sé yo! Muchos uniformes.

Por lo demás, después de esta última guerra, la tierra es poblada de personas de uniforme. Pululan. La paz parece concernirles tan directamente como la guerra. ¡Cosa extraña!

Después del almuerzo, que terminó con una bebida oscura (que en Europa no sé por qué, se ha convenido en llamar café), mi guía -y era necesario un guía– me condujo por un interminable dédalo de anchos corredores (¿estoy en un convento, en una prisión muy vasta, en un sueño donde todo se confunde?, me preguntaba), al barrio de los ingleses, encontré de nuevo a mi compañero de viaje que también había venido a buscar otra tarjeta, necesaria para penetrar en la sala de audiencias. Ahora que yo no tenía necesidad de su simpatía, advirtió mi existencia.

Apenas tuvimos tiempo de fumar dos o tres cigarrillos. Nuestro guía nos rogó que lo siguiéramos y volvimos a tomar por el dédalo de corredores. Ante cada puerta, idéntica, nombres diferentes. Por fin descubrí uno bien conocido: Biddle. ¡Wáshington Alexis Léger, Mildred Bliss, Mac Leish! Nombres que estallaban en mi memoria, tranquilizadores. Biddle: ¡Eso quería decir también ciertos lugares, conocidos, ciertos rostros familiares! Estaba estrechamente mezclado a ellos. "Quisiera ver a Biddle", dije a mi guía.

"Sí, más tarde", me respondió; cortés pero evasivo. Me callé de mala gana, resignándome tristemente a la demora. Por una escalera cuya rampa y caja estaban rodeadas de tejidos metálicos -¿pasaban por allí los acusados?- subimos hacia la puerta que daba acceso a la parte superior, destinada a los invitados.

La policía norteamericana, bajo las especies de un muchacho de rostro infantil, uniforme limpio y bien cortado, registró sin convicción mi cartera abierta. Yo habría podido esconder cualquier cosa, y él no la hubiera descubierto. Varias veces mostramos nuestras tarjetas. Y por último, después de este viaje que me había parecido tan largo "en el tiempo" (era inútil saber que había salido al de Croydon a las ocho de esta misma mañana: esta evidencia abstracta no contaba para nada), entré en la sala del famoso proceso.