REFLEXIONES EN TORNO A UN ESCRITO DE 1881

¿Fue Mamerto Esquiú el primer hispanista argentino?

La Hispanidad, como tema, no se ha puesto de moda dado que ella es un clásico. Lo que sucede es que ha cobrado actualidad como respuesta al globalismo secularista. Podría decirse que la naturaleza –y la gracia– vuelven por sus fueros. Una –la naturaleza– y otra –la gracia– debido a que la Hispanidad es un ejemplo de orden social cristiano. Bastaría recordar la consideración que el Derecho Indiano tenía de las jerarquías naturales en la organización social de los pueblos indígenas, por una parte, y la misión evangelizadora de la Corona española en América, por otra, para terminar por concluir en la singularidad del “caso español” a lo largo de la historia y en comparación con otras potencias europeas.

En este contexto de reviviscencia del tema de la Hispanidad, resulta interesante plantear una pregunta vinculada al desarrollo del concepto bajo estudio. Partimos de un hecho: el aporte de la Argentina al estudio de la Hispanidad es por demás importante. No solamente porque hay expositores nacionales del asunto sino también porque en nuestra tierra vivieron autores españoles que son, por otra parte, faros obligados a la hora de profundizar en la noción de Hispanidad. Valga mencionar a dos de ellos: Ramiro de Maeztu y el P. Zacarías de Vizcarra.

La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿quién puede considerarse el primer hispanista argentino?

La respuesta está suponiendo la clarificación de qué es un hispanista. Brevemente, y sabiendo que puede haber mejores caracterizaciones, podría decirse que hispanista es aquél que se interesa por la obra de España en América y Las Filipinas, la estudia y difunde y, no menos importante, establece una relación empática con ella. Empatía, por otra parte, que no excluye una mirada crítica desde la buena fe.

ELOGIO FUNEBRE

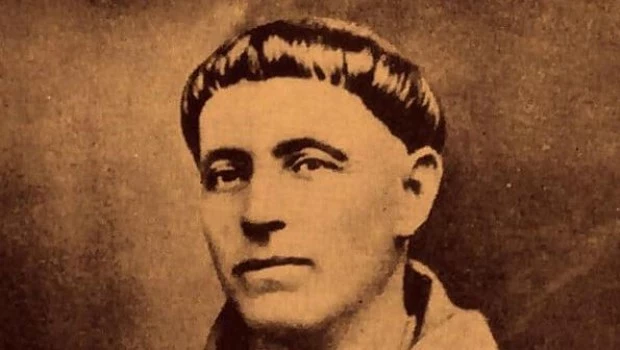

Dicho esto, en la búsqueda de antecedentes para responder a la pregunta planteada, figura un escrito del beato fray Mamerto Esquiú (1826-1883) conocido como “Elogio fúnebre del ilustrísimo fundador de la Universidad de Córdoba, Rmo. D. Fr. Fernando de Trejo y Sanabria”, pronunciado en la Iglesia de la Compañía de Jesús, el 23 de diciembre de 1881. Este elogio fúnebre Esquiú lo pronunció en la Ciudad de Córdoba.

Allí dice el fraile catamarqueño, en lo que se refiere a nuestra materia:

“A juicio de todo el mundo ilustrado, el siglo XVI fue para la España un verdadero siglo de oro en las letras, en las bellas artes y en hechos de sin par magnificencia; era aquello la digna corona del héroe de setecientos años por la fe y por la patria. Pero lo que no siempre se tiene en cuenta es que ese siglo fue de tanto valor para las letras y grandes hechos, sino porque fue de encumbradísimo mérito en la piedad cristiana.

Para conocer la íntima y admirable relación que lo bello, verdadero y fuerte de aquel siglo tenían con la fe y piedad cristiana que florecían en España, basta nombrar a Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, los tres Luis (de Granada, de León y Vives), Cervantes, Herrera y Velázquez de Silva, Garcilaso de la Vega (el de Toledo), y Calderón de la Barca, que fue como el digno crepúsculo de ese gran día. Basta mencionar el Escorial, las gigantescas campañas de América, la batalla de Lepanto, y hombres como Cisneros, Felipe II e Ignacio de Loyola. ¡Ah! Qué astro del cielo cristiano era esa España, que a un mismo tiempo despedía hacia el oriente hasta la India y el Japón un rayo de luz como Francisco Javier, y hacia el occidente hasta las playas del Océano Pacífico un Toribio de Mogrovejo y un Francisco Solano, sin hablar de las Rosas de Lima y de las Azucenas de Quito, y los Sebastián de Aparicio y Felipe de Jesús de México. Sin temor a ser desmentidos, podemos decir, y siendo obligación de los hijos confesar y honrar a la madre, sin temor, repito, podemos y debemos decir que la España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero sol de la civilización cristiana, por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra”.

El fragmento transcripto, como puede apreciarse, contiene muchas virtualidades. Aquí me interesa destacar algunas de ellas.

Afirma Esquiú que el dorado siglo XVI en España era “la digna corona del héroe de setecientos años por la fe y por la patria”. Es decir, esa España que se convertiría en descubridora de las Indias desde fines del siglo XV hasta poco más de mediados del siglo XVI estaba animada por el espíritu de reconquista que había forjado a los peninsulares al punto de marcar de modo indeleble la nacionalidad española con el signo de la Catolicidad –tema que trata otro gran hispanista como Manuel García Morente–. Podría plantearse, entonces, que la empresa evangelizadora del Descubrimiento, conquista y pacificación de América fue un sucedáneo de esa Reconquista española que combatió victoriosamente contra el Islam.

De este modo, se comprende mejor la afirmación final de Esquiú en el fragmento transcripto: “podemos y debemos decir que la España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero sol de la civilización cristiana, por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra”.

SENTIDO MISIONAL

Fuera del aspecto entrañable que tiene afirmar que España es “nuestra madre”, lo importante es señalar que, para Esquiú, ella fue “un verdadero sol de civilización cristiana” y que este orden social según el derecho natural y cristiano lo irradió “hasta las extremidades de la tierra”. En este sentido, la justificación de la presencia de España en América y Las Filipinas fue el sentido misional, es decir, evangelizador. Por esto el descubrimiento, la conquista y la pacificación deben entenderse a la luz de esa finalidad cristianizadora. La finalidad evangelizadora suscitó, evidentemente, un orden social consecuente. Mucho de esta configuración social se debió al monumental Derecho Indiano, una pieza única en la historia universal.

Entonces, teniendo en cuenta que el beato Esquiú pronunció este elogio fúnebre en 1881, ¿se lo podría considerar el primer hispanista argentino? A cuenta de hacer una investigación más exhaustiva, podría sostenerse como probable esta condición de primero. En cuanto a su condición de hispanista, se podría afirmar que lo fue no tanto porque abunden los textos como por la contundencia del texto transcripto.